昨今、国際的に自然資本の保全・回復の重要性の認識が高まる中、自然がビジネス活動に影響を与える可能性が高まっており、企業の対応が求められています。当社グループとしても、自然関連の影響を重要な経営課題であると認識し、この度、TNFD開示提言(Ver. 1.0)に基づく初回開示として、自然への依存・インパクト、リスク・機会を分析した結果を開示します。

- マテリアリティの適用

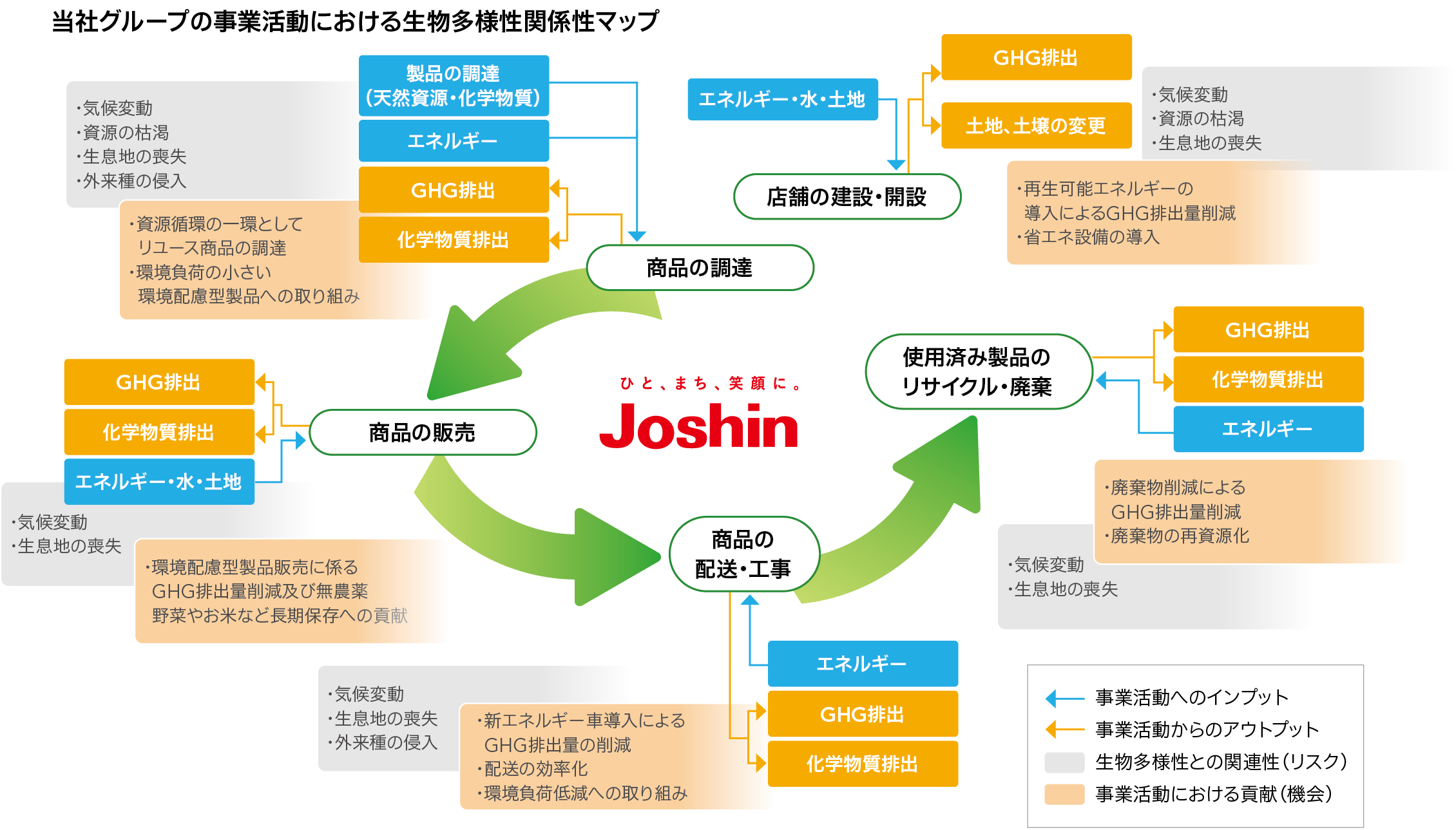

バリューチェーンを通じて自然が事業活動に与える影響及び、事業活動が自然に与える影響の双方向については、2024年度統合報告書において「生物多様性関係性マップ」にて開示しました。

これを受けて、今後幅広いステークホルダーに向けた情報提供を行う観点の重要性を考慮し、ダブル・マテリアリティの考え方にてTNFDを作成します。

- 開示のスコープ

本レポート開示では、主要事業である家電製品等の小売り事業について、直接操業を中心にLEAP 分析を実施し、その結果を開示します。

今後は、上流や下流のバリューチェーンなど、分析対象を拡充していきます。

- 自然関連課題がある地域

直接操業の全 261 拠点(店舗、サービスセンター、物流センター、事務所)から、地理的位置を考慮して、代表拠点として選定した40拠点を対象に、自然との接点を分析しました。

さらに店舗、サービスセンター、物流センター、事務所のうち、自然への依存・インパクトが相対的に大きいと思われる、 店舗、サービスセンター、物流センターでの拠点の操業を対象に依存・インパクトを分析しました。

- 他のサステナビリティ関連の開示との統合

気候変動と自然資本はお互いに影響を及ぼし合います。直接操業の物理リスクに関しては、気候変動の4℃ シナリオ下での風水害及び平均気温上昇リスクをシナリオ分析により評価しています。

その他のサステナビリティ 課題についても整合を取っており、統合報告書有価証券報告書等におきまして開示を促進していきます。

- 考慮する対象期間

当社グループの、戦略・財務計画で選択している時間軸は、2025年までを短期、2030年までを中期、さらに2050年までを長期としており、それは生物多様性及び気候変動における依存と影響だけでなく、リスク、機会を特定、評価、管理する際の時間軸と一致しています。

- 組織の自然関連課題の特定と評価における先住民族、地域社会と影響を受けるステークホルダーとのエンゲージメント

当社グループの企業価値創造に大きな影響を与えるマテリアリティ及びその取り組み課題の実現に向け、国際社会において持続可能な成長を実現するための取り組みである国連グローバル・コンパクトに加盟しています。

さらに国連グローバル・コンパクトの参加に続き、プライム市場に上場する企業として責任あるリーダーシップを発揮することによって、企業価値の向上を通じた持続可能な社会の構築に積極的に貢献することを目的として2022年12月に「ジョーシングループ人権方針」を策定しました。

本方針において「人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、社会に与える人権に 対する負の影響を特定して、適切かつ効果的な救済措置を講じるよう努めます。

また、私たちはステークホルダーの皆さまとの対話を続け、誠実な対応を 心掛けて持続的な信頼関係を築きます。」と定めており、当社グループを含む事業活動およびバリューチェーンを対象範囲として、外部専門機関との連携や従業員等とのエンゲージメントを通じて人権課題の特定と影響評価を実施しています。

- 監督機能

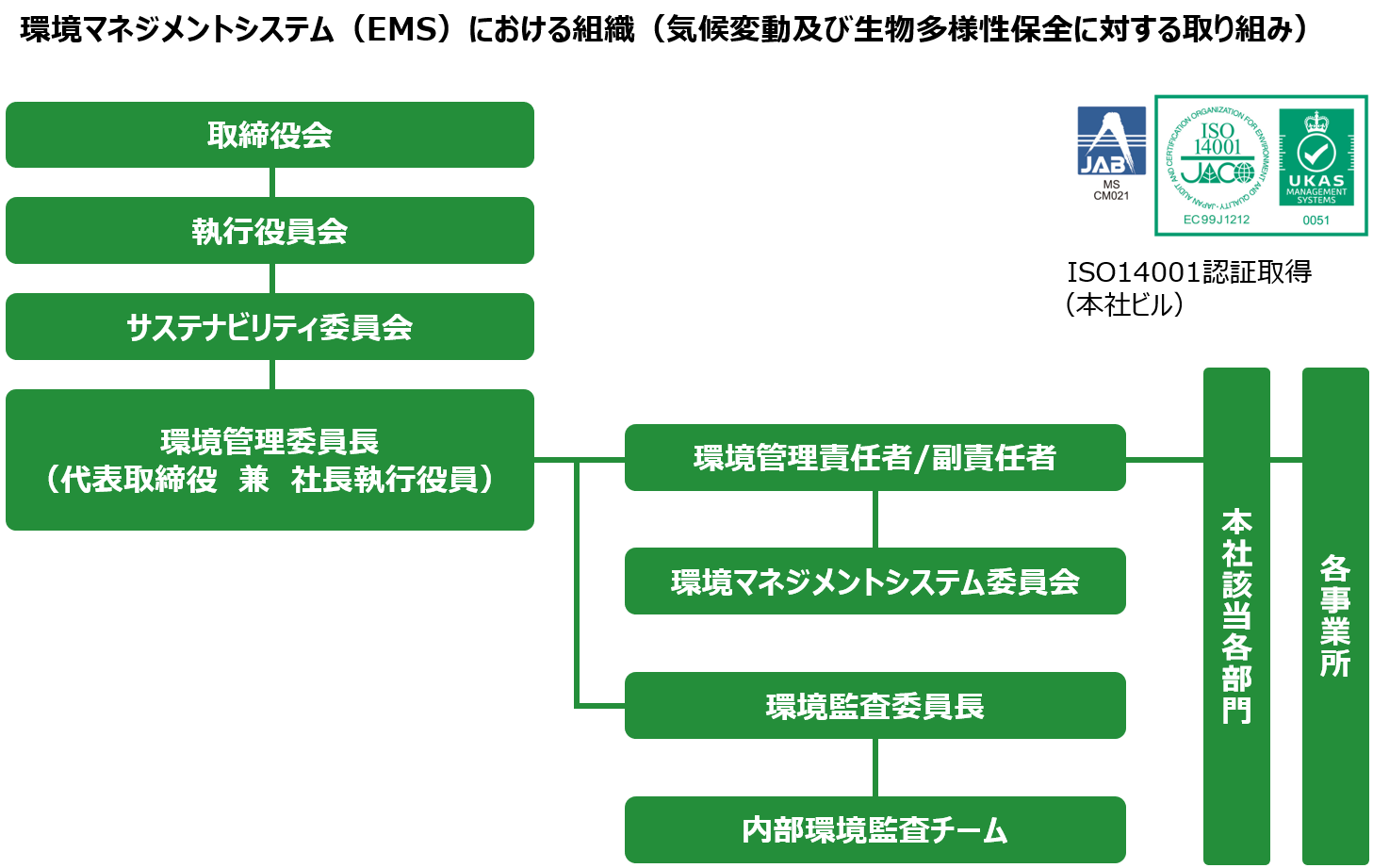

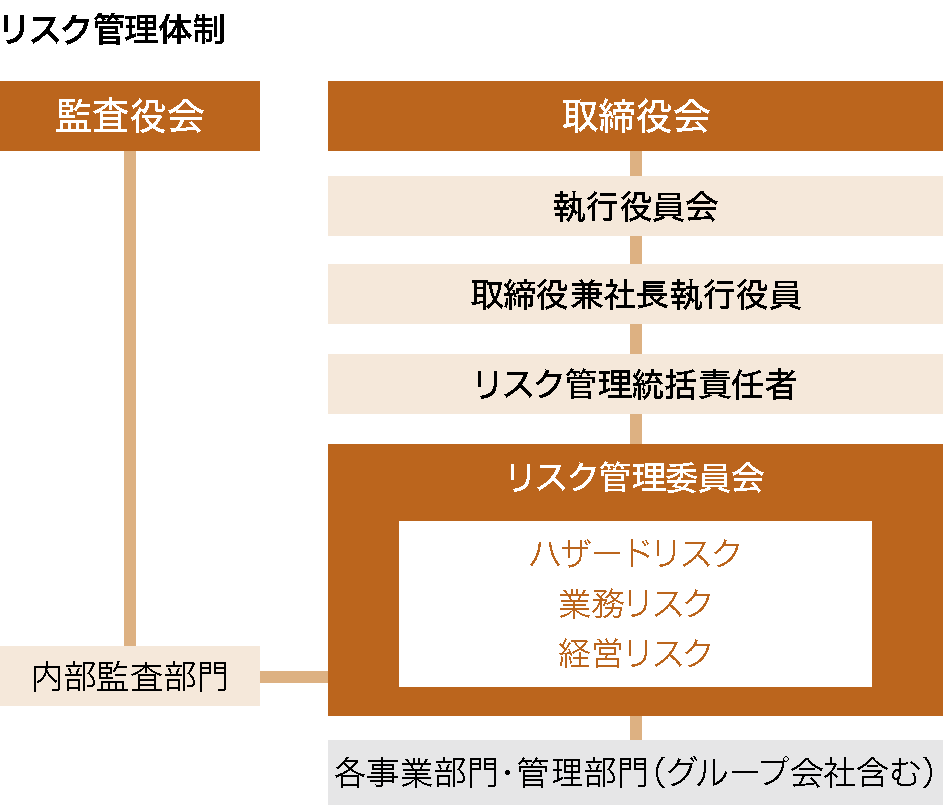

当社グループの取締役会は、最高の意思決定機関として、社会価値・企業価値の創出に向けた中長期の経営方針や事業戦略などの経営上の重要事項を決定する機関である。

その取締役会のなかでも、当社のグループの代表取締役兼社長執行役員は、会社を代表して業務執行を指揮監督する者として、環境課題に対しても説明責任を担っています。

当社グループの取締役会は、月1回以上の定例の取締役会開催の他、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催。また、執行役員会(代表取締役兼社長執行役員が委員長を務め、業務執行取締役と執行役員で構成する業務執行の中枢機関であり、当社グループの業務執行の最高意思決定機関)から、取締役会に提起された生物多様性を含む環境課題に対する方針、計画、目標、戦略、予算等への対応やその進捗を監督しています。

- 執行機能

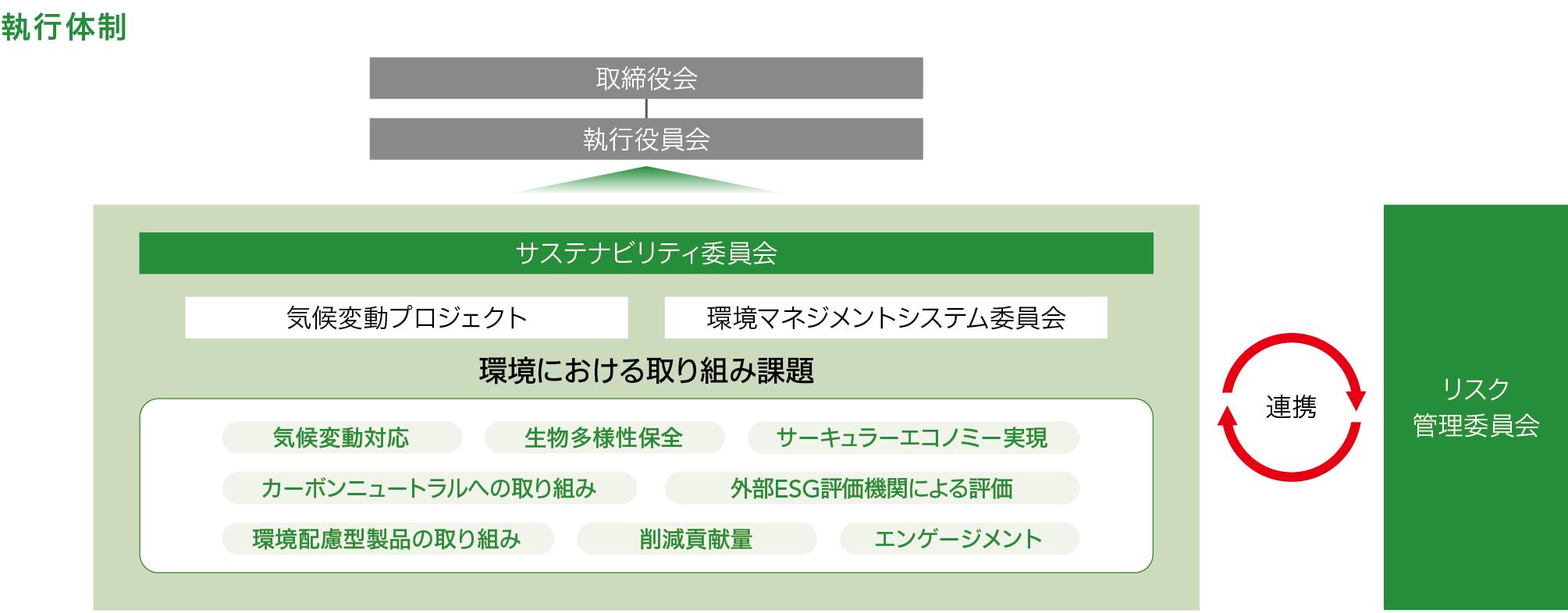

当社グループの自然関連及び気候移行計画の実行状況や、科学に基づく目標設定イニシアティブ(SBTi)の目標達成に向けた進捗状況は、サステナビリティ委員会(当社グループの経営理念及び経営ビジョン実現に向け、7つのマテリアリティと14の取り組み課題及び重要な部門横断的な社内プロジェクトの進捗を管理し、事業戦略、ESG施策など、財務・非財務の情報を統合的に管理する機関)から執行役員会に諮られています。

執行役員会から、取締役会へ報告され、取締役会での監督・モニタリングがなされており、また執行役員会にて策定された自然関連を含む環境全般における課題対応を含めた事業戦略、大規模な資本支出を含めた年間予算も取締役会に報告され、これらに対する審議や指導が、取締役会にて行われています。

また、サステナビリティ委員会の分科会である「気候変動プロジェクト」において原案を作成し、サステナビリティ委員会、執行役員会での審議を経た「ジョーシングループ環境方針(生物多様性に対するコミットメントも含む)」、生物多様性も考慮された「依存、影響、リスク、機会に関する評価プロセス」は、取締役会へ報告され、その内容や進捗への監督についても取締役会にて行われています。

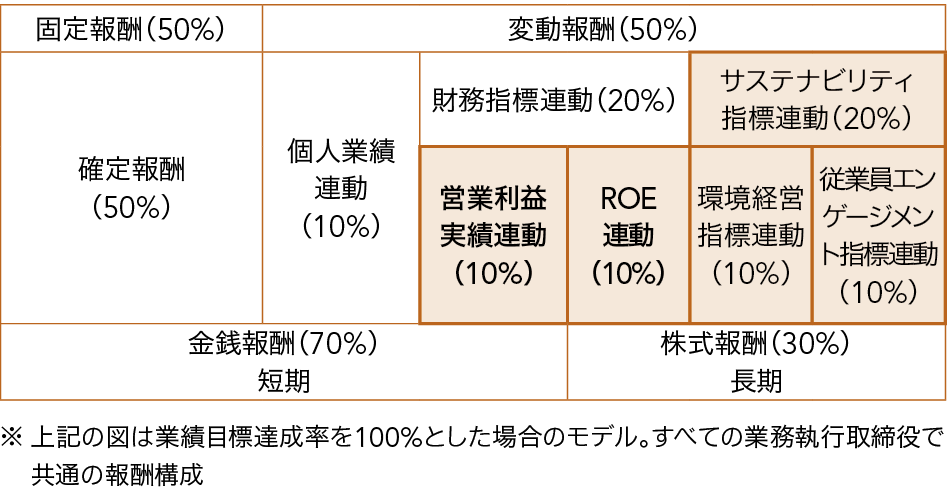

<取締役報酬制度の構成と目的>

- 業績連動報酬の構成比を50%として経営責任を明確化

- 株式報酬の構成比を30%として株主視点での企業価値向上に向けた経営を動機付け

- ESG指標に基づく報酬の構成比を20%として中長期的視点でサステナビリティ経営を推進

当社グループの取締役の報酬構成要素のうち、長期インセンティブ報酬としての株式報酬(全報酬の30%)のうち、10%を「環境経営指標」に連動する報酬として、株式を交付することとしていますが(残りの20%はそれぞれ、ROE連動と従業員エンゲージメント指数連動で10%ずつ)、このような役員の報酬制度及び報酬額について、透明性及び客観性を確保するため、社外取締役が過半数を占め、且つ委員長を務める「指名・報酬委員会」の審議を経たのち、取締役会で承認しています。

自然関連における目標設定や、設備投資を含むGHG排出量削減施策に関する実施判断、およびパフォーマンス改善の実現等、ガバナンスメカニズムに各種の気候関連課題が効果的に組み込まれ、自然関連課題に関する取締役会による監視に効果的に寄与しているといえます。

当社グループは創業以来、「常に相手の立場にたって行動する」という社是「愛」の精神を大切にしてきました。

これは、個の価値観を重んじる人権尊重の考え方につながっています。

私たちは、今後も人権尊重を精神的な基盤とし、事業活動を通じて社会課題の解決に貢献していく意思を社内外に明確にするため、2022年7月に「国連グローバル・コンパクト」に署名し、同年12月に「ジョーシングループ人権方針」を公表しました。

これら先住民族・地域社会等のステークホルダーへの配慮を前提とするイニシアティブ等に賛同・加盟し、人権を尊重する本方針をビジネスパートナーを含むステークホルダーと共有すると共に、理解・促進・浸透を図っていきます。

しかしながら、当社グループに求められる環境や人権におけるさまざまな社会的要請への対応が、もはや当社グループだけではなく、サプライチェーン全体にまで求められています。

このため、人権や労働及び自然環境に配慮したサプライヤーの選定、モニタリング、改善などを盛り込んだ「調達方針」を制定し、持続可能な調達の実現及び、「調達方針」に基づいて策定した「調達ガイドライン」はサプライチェーン全体で、自然環境及び社会の維持・改善に取り組むことを目的としており、すべてのサプライヤーに遵守いただきたい事項をまとめたガイドラインとなります。

これら一連の方針及びガイドラインの策定を受け、ステークホルダーへの啓発を目的として2024年1月に、当社グループの環境や人権、腐敗防止等のESGに関する取り組みを紹介する動画「ジョーシングループのESGージョーシングループ調達ガイドラインについてー」を作成しました。

当社仕入れ先上位249社のサプライヤーの皆さまに、調達アンケートとともにこの動画のアクセス先URLを送信し、視聴していただきました。

これにより、サプライヤーの皆さまに実際に集まっていただく説明会と比べて、期間内の自由な時間に効率よく視聴いただくことができるようになりました。

またアンケートシステムを通じての質疑応答を行うことで、当社グループの「調達方針」「調達ガイドライン」の趣旨や、ESG活動内容をよりご理解いただくことができました。

今後も調達アンケートを継続していくことで、サプライチェーン上にある人権や環境などに関する課題を把握し、改善が必要な事象がある場合は、サプライヤーと連携して解決に向けた対話を図っていきます。

また、無回答のサプライヤーとの対話の機会を積極的に設けることで、エンゲージメントを図っていきます。

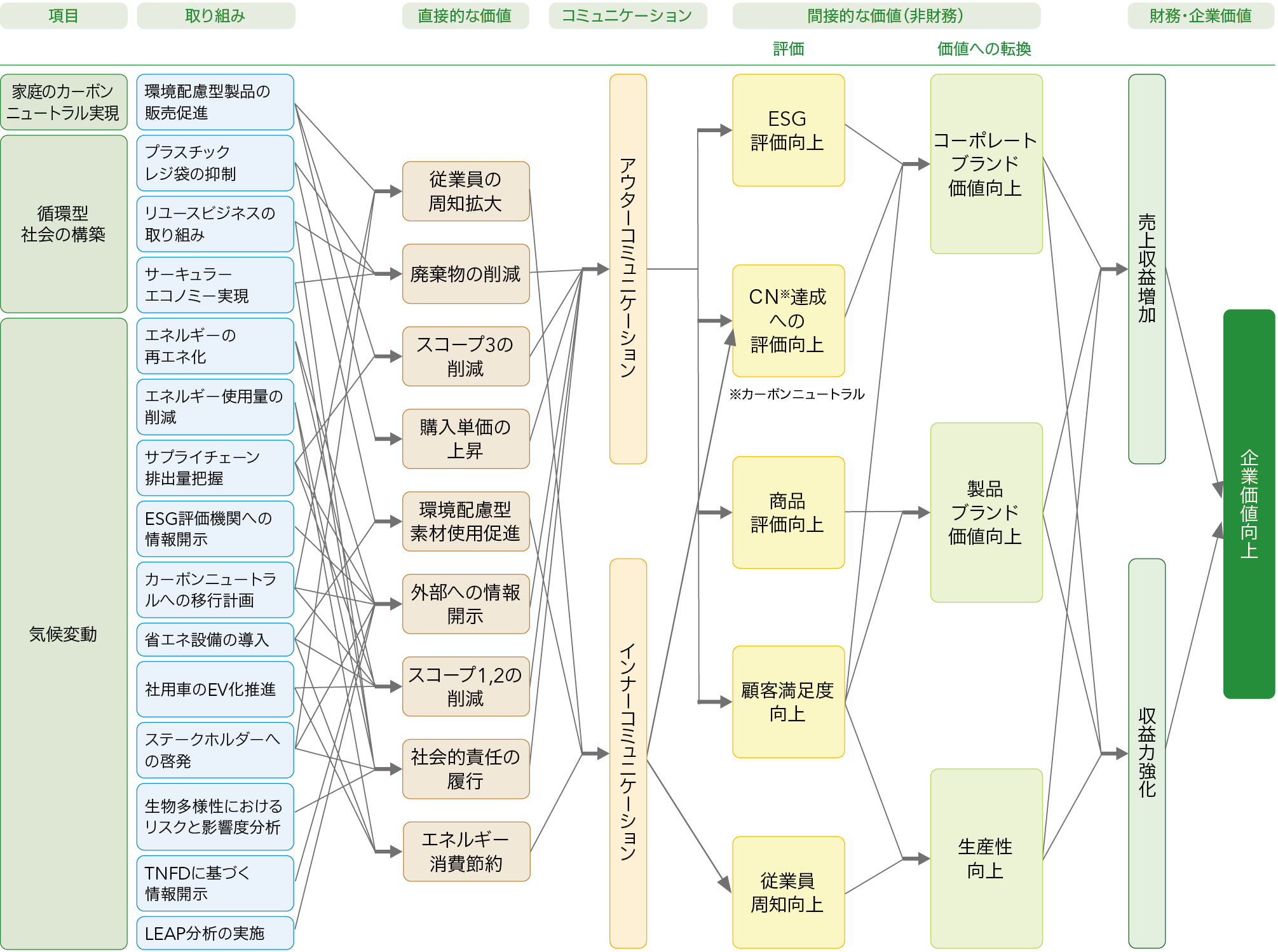

当社グループにおける生物多様性を含む環境に係る取り組みが最終的に財務的価値の観点からどのような影響を及ぼすのかを示すため、直接的な価値からコミュニケーション及び財務的な価値、そして最後には企業価値の向上につながるまでの相関性を以下のとおり図式で表現しています。

我々の経済・社会活動は、自然の恵みをもたらす自然資本に依存しています。

その一方で、個人や組織によるビジネス活動を通して、自然の状態、およびその結果として生態系サービスのフローにプラスもしくはマイナスのインパクト(影響)を与えています。

当社グループが自然や生物多様性への影響を評価し開示するためには、自社が持つ自然との接点、つまり自然への依存とインパクトを把握する必要があります。

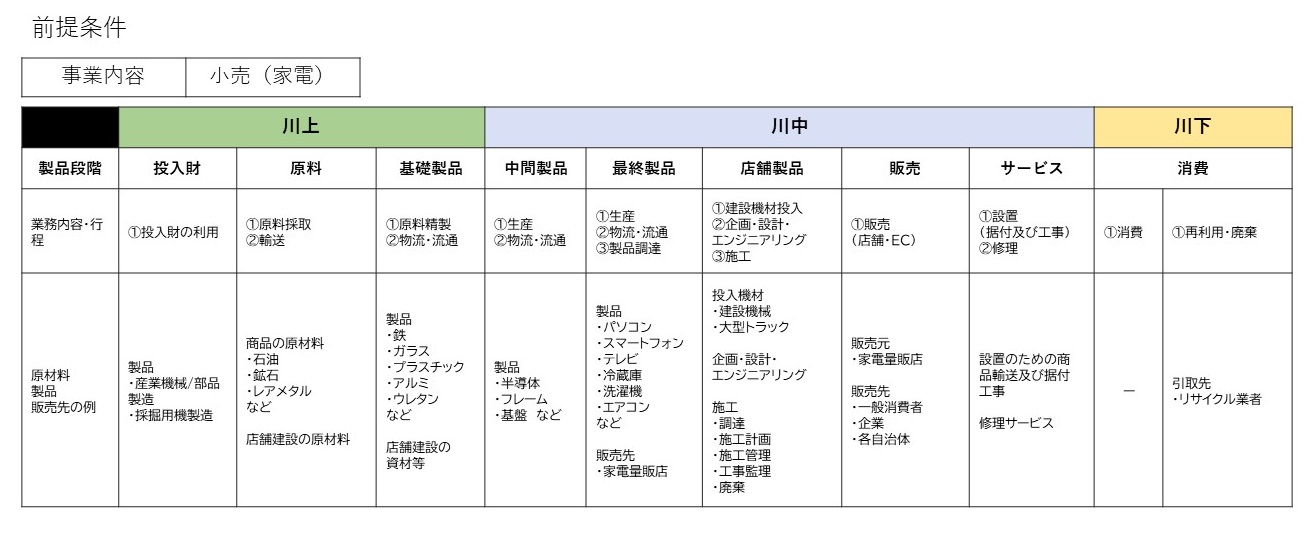

当社グループが関わる直接操業に関しては、家電製品セクターのバリューチェーンにおいてに関連する「ビジネスモデル整理表」を作成することで、当社グループにおける事業の川上、川中、川下における業務工程、原材料・商品・販売先、事業者を整理しました。

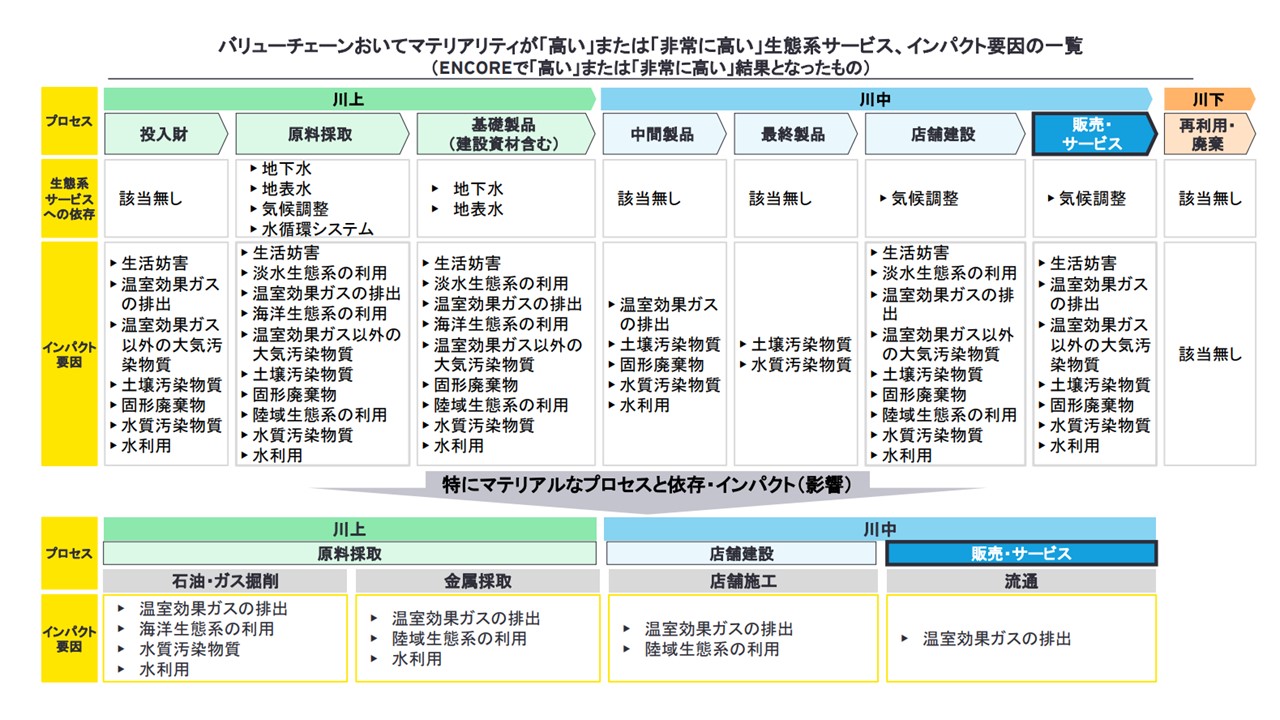

ENCOREによる分析の結果、家電製品等の小売り事業において、 依存のマテリアリティが「非常に高い」と評価されたプロセスはありませんでした。加えて、インパクトのマテリアリティが「非常に高い」と評価されたプロセスとその生態系サービス インパクト要因が下図のとおり確認されたとともに、家電製品等の小売り事業のビジネスモデルのバリューチェーンが整理され 、 さらにマテリアルな依存 ・ インパクト影響が特定されました。

LEAPアプローチとは、TNFDが推奨する自然との接点、自然との依存、インパクト、リスク・影響度など自然関連課題の評価のための総合的なプロセスです。当社グループは主要事業である家電製品等の小売り事業を対象に、 LEAP(TNFD フレームワーク v1.0) アプローチを考慮した自然関連評価を実施しました。

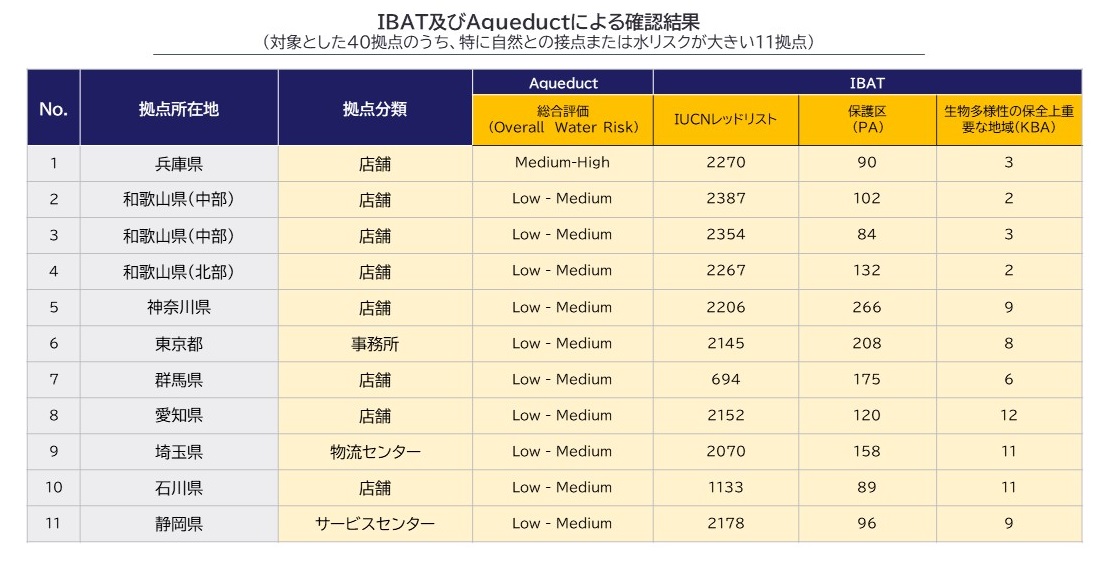

1.LEAPの L(Locate: 発見)フェーズでは、直接操業の全261拠点(店舗、サービスセンター、物流センター)、選定した40拠点対象に、自然との接点を分析しました。

2.TNFD推奨ツールであるIBAT及びAqueductを使用し、各拠点周辺の自然との接点や水ストレスを把握。

- IBATでは、半径 50km 以内の IUCN レッドリスト種数、保護区(PA)の数、生物多様性の保全上重要な地域の数を確認。 Aqueduct では、総合的な水リスクを確認しました。

- IBATにより、半径 50km 以内の自然との接点を確認した結果、 IUCN レッドリスト数は和歌山県中部に位置する拠点が最も多く( 2387 種)、 PA数は神奈川県に位置する拠点が最も多く(266 個)、KBA数は愛知県に位置する拠点が最もKBA 数は多くなっています( 12 個)。

- Aqueductによる分析の結果、拠点が位置する場所の総合的水リスクは、兵庫県に位置する拠点が「Medium-High」、新潟県に位置する拠点が「Low」、その他の拠点は全て「 Low-Medium 」と水リスクが「 Medium-High 」となった兵庫県に位置する拠点 については、合的水リスクのうち、「水スト レス」のリスクが高いという結果となりました。

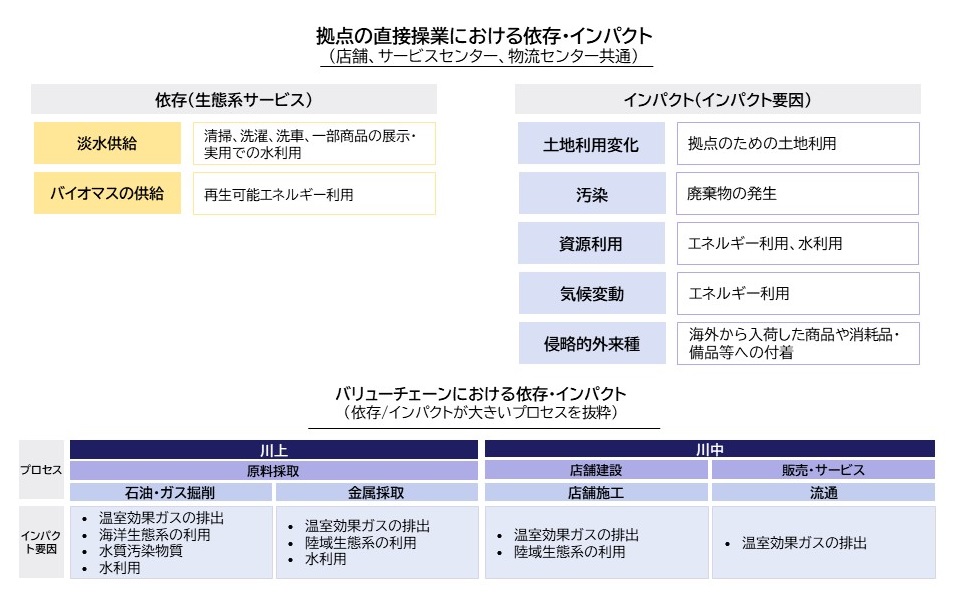

ビジネスモデル整理表の結果を使用し、川上から川下までの各段階における生物多様性/自然資本に対する依存とインパクトについて、ENCORE ツールを用いて分析・評価を実施。ビジネスモデルにおける重要な依存とインパクトを把握しました。当社グループにおける店舗、サービスセンター、物流センター各拠点の直接操業を対象に依存・インパクトを分析し、以下のように特定されました。

1. 依存(依存している生態系サービス):

清掃、洗濯、洗車、一部商品の展示・実用での水利用により「淡水供給」への依存、再生可能エネルギー利用による「バイオマスの供給」への依存などがあります。

2. インパクト(インパクト要因):

拠点のための土地利用による 「土地利用変化」 のインパクト、廃棄物の発生による「汚染」のインパクト、エネルギー利用および水利用による「資源利用」のインパクト、エネルギー利用による「気候変動」のインパクト、外から入荷した商品や消耗品・備品等への付着による「侵略的外来種」のインパクトなどがあります。

また、ENCORE を 用いて 家電製品等の小売り事業に関する バリューチェーン全体の、依存・インパクト備品等への付着による「侵略的外来種」のインパクトを分析した結果、 依存のマテリアリティが「非常に高い」と評価されたプロセスはありませんでした。

インパクトについては、川上の石油・ガス掘削プロセス、金属採取プロセス、川中の店舗施工プロセス、 流通プロセスについて、マテリアリティが「非常に高い」と評価されました。インパクトが大きい各プロセスのインパクト要因は、下図の通り確認されました。

1. L(Locate: 発見 フェーズ の結果から 選定した 11 拠点について、 TNFD 推奨ツールである WWF Risk Filter を使用し、各拠点周辺の生物多様性及び水関連のリスクを把握しました。

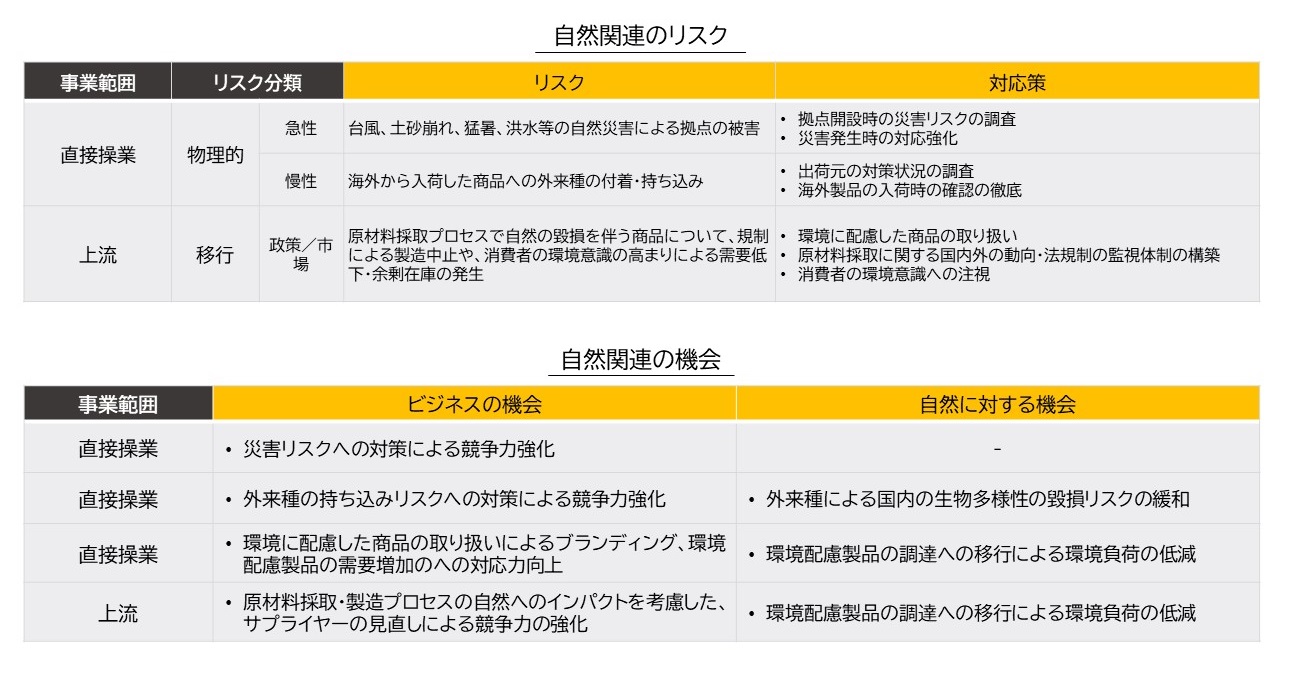

2. WWF Risk Filterの結果と、Evaluateで特定した依存・インパクトも踏まえて定性的にリスクを検討した結果、特定したリスク及び機会・対応策は表のとおりです。

- WWF Risk Filterによる分析結果からは、台風、地すべり、猛暑、洪水等の自然災害リスクや、淡水の生物多様性に関する評判リスクが特定され、このうち自然災害リスクについては、自然災害による拠点等の被害の可能性があるため、事業との関連性が高いリスクとして特定されました。

- Evaluateフェーズで特定された直接操業における依存・インパクト のうち、侵略的外来種のインパクトについては、荷物へのヒアリの混入による経済的損失等に繋がる可能性があります。そのため、 外来種の付着・持ち込みリスク は、事業との関連性が高いリスクとして特定されました。

- Evaluateフェーズで特定されたバリューチェーンにおける依存・インパクト のうち、原材料採取プロセスにおけるインパクト (温室効果ガスの排出、海洋陸域生態系の利用、水質汚染物質、水利用)については、原材料採取プロセスにおける自然へのインパクトが大きい商品への規制による製造中止・調達の不安定化や、消費者の環境意識の高まりによる需要の変化等の可能性があります。そのため、 原材料採取プロセスでの自然の毀損に起因する調達リスク、在庫リスクは、事業との関連性が高いリスクとして特定されました。

なお、2030年までの対応策については、別紙「リスクと機会・対応策分析表」参照してください。

Assessにて特定したリスク・機会も踏まえ、当社グループの事業活動に起因する自然に関するリスクと機会について分析しました。

機会としては資源循環への取り組み、廃棄物削減・再利用などによる環境負荷軽減策や、環境配慮型製品販売によるGHG削減貢献及び再生可能エネルギー導入による排出量削減などによる気候変動対策などが挙げられ、一方リスク要因としてはエネルギー資源の使用による自然資本の減少、大気、水域への排出などによる気候変動や環境負荷への影響など、生物多様性にさまざまな影響を与えていると考えています。

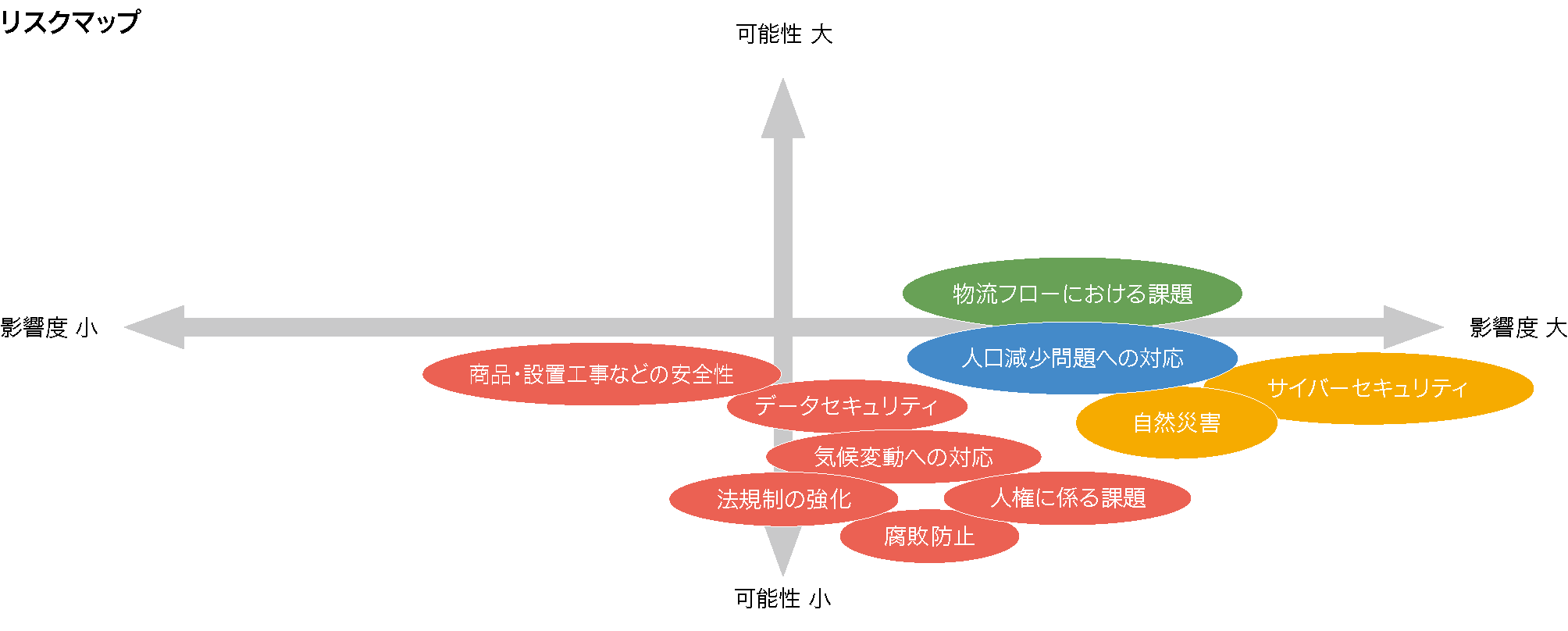

当社グループはグループを取り巻くさまざまなリスクを統合的に把握・評価・管理するため、リスク管理委員会を設置し、全社的リスクマネジメント(ERM)体制を整備しています。

当該委員会では、中期経営計画「JT-2025 経営計画」の目標達成を阻害しうるリスク、及びその他、当社グループに影響を及ぼすリスクの特定と評価を年1回実施し、優先度の高いリスクにはその対応状況を確認しています。

なお、重大インシデント発生時には、⾮常時体制として取締役兼社⻑執⾏役員を委員⻑とする災害(事故)対策委員会を招集し、BCPの発動など、初期対応を円滑に進めグループ経営に及ぼす影響を最小限にとどめる体制を整えています。

甚大な自然災害やサイバーリスクなどの脅威が高まる昨今、当社は早期の事業復旧や事業継続によりステークホルダーへの社会的責任を果たしていきます。

認識したリスクについては、リスクの「影響度」と「発生の可能性」を軸にしたリスクマップを作成し、その回避・低減に向けて、リスク状況及びその対策についてモニタリングを強化しています。

当社グループは、自然関連の依存・インパクト及びリスクと機会に関して以下の指標を策定しました。

これらの指標に関連する2030年までの対応策については、「リスクと機会・対応策分析表」参照願います。

.jpg)